2025.07.01

写真家 藤原 嘉騎氏がタムロン16-30mm F2.8 G2 (Model A064)で撮る、ユーコンとアラスカの旅

写真家 藤原 嘉騎氏がタムロン16-30mm F2.8 G2 (Model A064)で撮る、ユーコンとアラスカの旅

ソニー Eマウント用の超広角ズームレンズ16-30mm F/2.8 Di III VXD G2が登場しました。このレンズは、初代17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)の後継機種にあたります。広角側が1mm広がり、16mmから撮影可能になったのが特徴です。「たった1mm」と思われるかもしれませんが、広角域における1mmの違いは非常に大きく、明らかに画角が広がり、よりダイナミックな表現が可能になりました。望遠側も30mmまでカバーするようになり、この一本で表現できる撮影の幅が大きく広がります。個人的には、この焦点距離があれば自分の作品の80%はカバーできてしまいそうな、非常に万能なレンズだと感じています。

さらに、ズーム全域でF2.8の明るさを使用できるので、星空はもちろん、日の出前や日没後の「ブルーアワー」のような薄暗い時間帯でも、余裕を持って撮影ができます。今回採用された新塗装は、初代の塗装よりも黒くなり、外観の高級感がアップ。さらに、汚れも目立ちにくいという効果があるようです。

このダイナミックな表現が可能なレンズを携えて、ユーコンやアラスカの雄大な自然、そして「夜の奇跡」とも言えるオーロラの撮影に出かけました。ユーコンは、日本ではまだあまり知られていませんが、イエローナイフと同様に晴天率が高く、北欧やアイスランドと比べてもオーロラの出現率が高いおすすめの撮影地です。これまでフィンランドやアイスランドなどでオーロラの撮影を行ってきましたが、旅程期間中全ての夜でオーロラを見ることができたのは初めてでした。

一枚目の写真 焦点距離:16mm 絞り:F2.8 シャッタースピード:10秒 ISO感度:180使用カメラ:ソニー α7R V

カメラはほぼ水平。16mmという広い画角だからこそ、夜空に現れたオーロラだけでなく、その光が静かに川面に映り込む様子まで、一枚の中にしっかりと収められました。さらに、開放F2.8という明るさがあるおかげで、暗闇の中でも過度にISO感度を上げずに撮影でき、ノイズを抑えたクリアな写りが得られました。

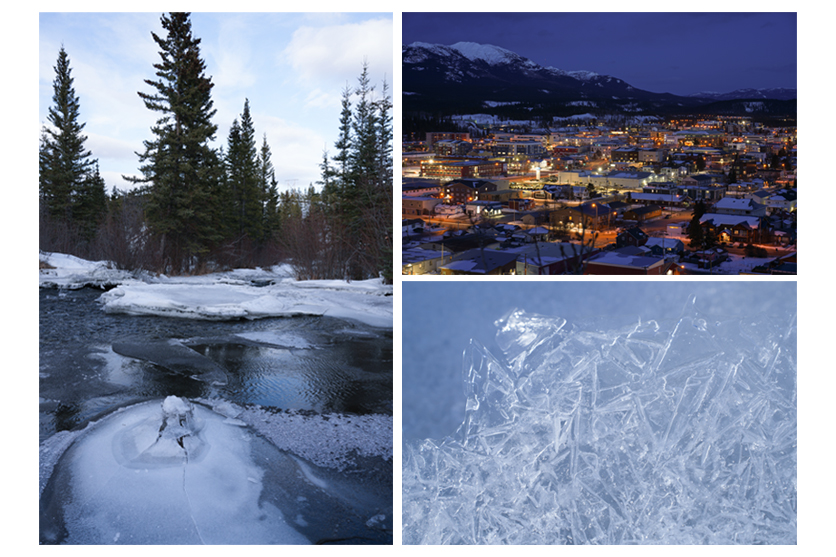

こちらは、凍った湖の上で撮影したオーロラの写真です。この地域では、冬になると最高気温ですら氷点下になります。大きな湖はもちろん、流れのある川までもが凍りついてしまう、まさに極寒の世界です。この写真は、現地に到着して間もなく撮影したもの。まだその土地の情報もないまま車で走っていたところ、ふとナビを見ると「湖の上を走っている」と表示されていて、慌てて岸へ引き返しました。この時ばかりは本当に焦りました。しかも、あまりの寒さに、車のエンジンを止めてしまうと再始動できないという話も聞いていたので、エンジンはかけっぱなしにして、車を岸に置いたまま徒歩で湖の上へと移動して撮影しました。16mmという超広角レンズのおかげで、広大な雪原や遠くの山並みをしっかりとフレームに収めつつ、自分の真上をうねるように流れるオーロラまで余すところなく捉えることができました。

こちらはホワイトホースの町並みを山の上から撮影しました。一見すると、両サイドにある岩が目の前にあるように見えるかもしれませんが、実はどちらも自分の足元にあり、地表の岩です。ここは、岩と岩を飛び越えて進むような場所で、足を滑らせると下に見える町まで転げ落ちてしまいそうな崖の上。かなり緊張感のある撮影でした。写真の下部分には写っていませんが、実際にはあと少しで自分の足先が写りそうなくらいまでカメラを下に向けて撮影しています。こうした視覚的なトリックも、16mmの超広角だからこそできる面白い表現です。また、このレンズは非常に小型で軽量なので、雪が残る岩場でも体のバランスを崩すことなく、身軽に動けたのも大きな利点でした。

これは、360度木に囲まれた場所で、空に向かって真上にカメラを構えて撮影した一枚です。今回、自分が最も撮りたかったオーロラのカットでもあります。もし24mm始まりの標準ズームで撮っていたら、木の先端がわずかに写る程度で、「森に囲まれた場所での撮影」という雰囲気は伝わらなかったでしょう。この16mmという超広角だからこそ、木々の輪の中から空を仰ぐような、包まれるような構図が実現できました。

こちらはアラスカで撮影した、凍った湖とその周囲に広がる森の風景です。レンズの望遠側の30mmで撮影したのですが、細かな木々の枝や葉までしっかりと描写され、画面の周辺に写る木々までも鮮明に捉えられていました。

自然風景の撮影では、このように細部の描写力が問われる場面が多くあります。枝や葉の一つ一つがきちんと写っていないと、写真に立体感が生まれません。このレンズはそうした細部まで確実に描き出してくれる信頼できる一本です。

こちらは広角側の16mmで撮影したカットです。雪のふんわりとした質感や、そこから顔を覗かせたススキのような植物の繊細さもしっかりと描写されており、立体感のある写りです。さらに空を見てみると淡いオレンジからやさしいピンク、そして深みのある青へと移ろうグラデーションが、実に滑らかで破綻なく表現されていました。さらに、雲の陰影や立体感までも丁寧に捉えられていて、このレンズの能力にとても感動しました。

こちらは17mmでめいっぱい近づいて、約19cmの最短撮影距離で撮影した写真です。雪を被った松ぼっくりにレンズの先端が触れそうなほど近づいて撮影していますが、それでも背景が多く写り込んでいるのがわかると思います。広角レンズX近接撮影ならではの特徴を活かした一枚です。ここはアラスカに向かう途中で立ち寄った場所なのですが、実は、この背景に写っている雪に覆われた場所は、暖かくなり雪が溶けると砂漠が姿を現します。季節が変われば、同じ構図で撮影しても、背景には一面に広がる黄色い砂漠が映り込みます。

スーパーに食料を買いに街を歩いていたとき、突然カラスに出くわしました。至近距離で急に画角内に飛び込んできたのですが、驚くほど速いオートフォーカスのおかげで、一瞬のシャッターチャンスを逃すことなく撮影することができました。普段は鳥を撮ることがほとんどなく、鳥の撮影はかなり苦手なのですが、それでもしっかりと捉えられたのは、このAF性能があってこそです。

木々の隙間から差し込む太陽の光が、雪原に美しい光と影を描き出していました。あえて太陽を画角内に入れた構図で撮影しましたが、フレアやゴーストの発生は見られず、眩しさの中にも繊細な階調がしっかりと残っています。雪面に伸びる木の影や、太陽光が反射して輝く雪の質感まで丁寧に描写されており、レンズの逆光耐性と描写力の高さを実感できました。

こちらは、太陽を画面の中央に入れて撮影した一枚です。逆光にもかかわらず、とてもクリアに写っています。そして、よく見てほしいのですが、太陽の左右に白い点が無数にあります。これは、強風とともに降っていた雪です。撮影時は晴れているのに強風と雪が舞う珍しい天候でしたが、簡易防滴構造のおかげで安心してシャッターを切ることができました。

画面手前に見える茶色の斜めのラインは、ゴールドラッシュ時代に敷設された山岳鉄道の線路で、現在は観光列車として使われていて、アラスカのスキャグウェイから、カナダのカークロスへと続いています。

正面の木の背後に太陽が隠れているため、直接太陽の姿は見えませんが、画面の中央に太陽を配置して撮影しています。雲と木々に遮られた太陽光が雪面にふんわりと降り注ぎ、雪の質感や微妙な立体感までもが丁寧に描写されました。

逆光という撮影条件の難しい場面にもかかわらず、木々の細かな枝先までくっきりと描かれており、ハイライト部分の階調も豊かで、破綻がまったく感じられません。光を受け止める力、描写力、そしてフレアやゴーストを抑える設計の精度。すべてが高次元で両立しているからこそ、自分の目で見た風景をそのまま写真として残すことができたと感じています。

アラスカへ向かう道中、雪に包まれたカークロスの町でスナップ撮影を行いました。16-30mm F2.8 G2 はズーム全域でF2.8を使用できるので、美しいボケ表現も可能です。

写真は、木々の合間から見えた荷車をF2.8で撮影したもの。前景にある針葉樹は自然でやわらかなボケに仕上がり、主題の荷車は中心部の高い解像感によって、木材の質感までしっかり描写されています。やや逆光気味の条件でしたが、フレアやゴーストの発生は抑えられており、レンズの高いコーティング性能も実感できました。

約125年前、ゴールドラッシュで賑わったアラスカの港町・スキャグウェイ。現在でも、5月から9月の観光シーズンになると、毎日のように豪華客船が入港し、多くの観光客で賑わいます。そんな歴史を感じさせる街並みを歩きながら、気軽にスナップ撮影を楽しんでみました。今回使ったボディとレンズの組み合わせはコンパクトで威圧感もなく、自然な雰囲気のまま撮影できたのがとても良かったです。

今回の旅の目的は、オーロラを撮ること。ただそれだけのつもりで、ユーコンとアラスカを訪れました。しかし、レンズを通して見た風景は想像を遥かに超える美しさが広がっていて、その描写力を知った瞬間、「オーロラだけじゃもったいない」と強く感じました。

このレンズは、超広角域ならではのスケール感を活かしつつ、歪みの少ない素直な描写が魅力。雪面のディテールやオーロラの微細なグラデーション、さらには夕陽が生み出す繊細な陰影まで、豊かな階調で丁寧に再現してくれます。どのシーンも立体感や空気感を損なうことなく、自然で奥行きのある描写が得られ、周辺までシャープな解像感にも満足しています。F2.8の明るさは夜間撮影においても大きな安心材料となりました。

重量バランスも非常に優れており、コンパクトなボディと組み合わせることで取り回しがよく、旅の中で気軽にスナップを楽しむ余裕も生まれました。

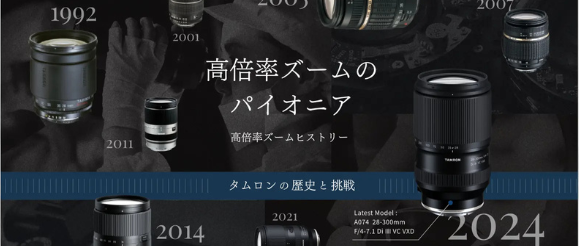

さらに今回は、28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)と、70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)も持参しました。この3本を組み合わせれば、16~180mmまでF2.8通しでカバーする、まさに軽量大三元が完成します。

3本合わせてもわずか約1.8kgという総重量は、旅撮影や登山といった、機動力が求められるシーンで圧倒的なアドバンテージとなります。カバンひとつで広角から望遠まで網羅でき、しかも全域で高い画質と表現力を維持しながら身体的な負担は最小限。まさに理想的なセットだと実感しました。撮影現場では、「どのレンズを持ち出し、どれを置いていくか」と判断を迫られることも少なくありません。しかし、このセットであればその必要はなく、すべてを無理なく持ち出すことができます。

16-30mm F2.8 G2単体でも非常に高い完成度を誇る一本ですが、G2シリーズのズームレンズ2本と組み合わせることで、その実力はさらに引き立ちます。

旅を通して道具に助けられ、可能性を広げられる――そんな体験をさせてくれるレンズでした。

Yoshiki Fujiwara 藤原 嘉騎

兵庫県出身。元プロスノーボーダーという異色の経歴を持ち、米国 Walt Disney Companyや米国 National Geographicにサプライヤー登録されるフォトグラファー。National Geographic Travel Photo Contestをはじめとした数々のコンテストの受賞実績を持つ。 多くの企業から依頼を受け、様々なクライアントへ写真を提供すると共に、カメラ・レンズメーカーへの写真提供やレビュー、新聞・書籍・雑誌など数多くのメディアでも活躍している。 DxO Labs日本人初のアンバサダー。Japan Art Entertainment (JAE)に所属。

記事で紹介された製品

-

-

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 a064(Model )

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A064)は、市場で好評を得た17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)が進化し、第2世代「G2」モデル。ズーム倍率を拡大しながらも、軽量・コンパクトな設計を維持し、高画質を実現しました。さらに、AF性能を向上させるとともに、最新のレンズデザインにアップデートし、操作性を高めています。また、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てられるTAMRON Lens Utility™にも対応。初代の機動力と実用性を継承しながら、広角撮影の可能性をさらに拡げた16-30mm F2.8 G2。超広角ならではの表現を存分にお楽しみいただける一本です。

-

-

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )

タムロン28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)の製品ページです。Model A036の第2世代「G2」モデルとして、光学・AF性能が大幅に向上し、機能のカスタマイズが可能になったソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用大口径標準ズームレンズです。

-

-

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。 *手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)