2023.12.25

子どもの写真を可愛く上手に撮るには?一眼カメラ上達のコツをご紹介

子どもの写真を可愛く上手に撮るには?一眼カメラ上達のコツをご紹介

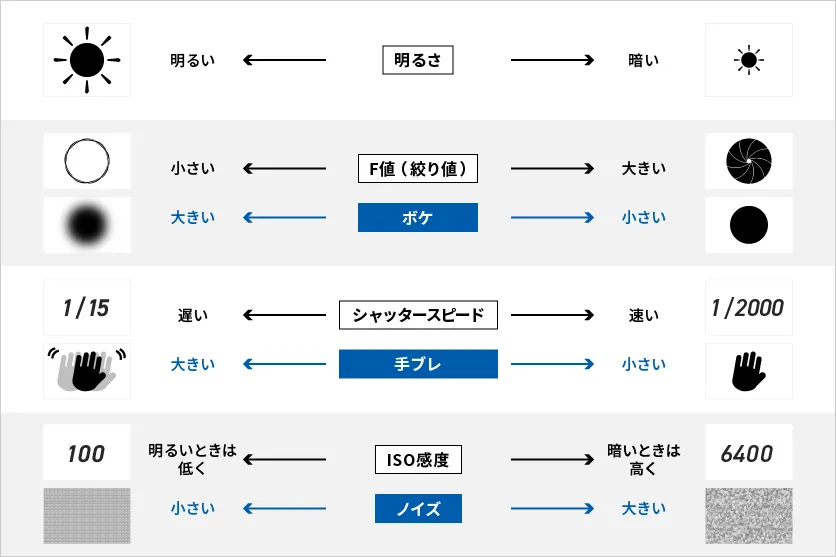

上手な写真の撮り方として、まずは露出やボケ感を調節することが挙げられます。子どもの表情をしっかり収めるには、最適な露出にすることが重要です。ここでは露出を決める3要素である、①F値、②シャッタースピード、③ISO感度について解説します。

関連記事:一眼カメラの露出とは?露出を決める要素と露出補正の使い方

①F値 (絞り値)

F値は絞り値とも呼ばれ、レンズの絞りをどのくらい絞るかを表す数値です。数値が小さいものほどレンズ内に取り込む光量が多くなり、背景のボケ感が強まります。また、絞りを最大に開けた値のことを「開放F値」といい、そのレンズの中で一番小さなF値であることを意味します。開放F値はレンズによって異なるため、ボケ感を強く出したい場合には開放F値が小さいレンズがおすすめです。

具体的なF値の設定イメージとしては、子どもを主役にして可愛らしい印象を強調するには、F2.8など開放に近いF値で柔らかいボケをつくり、あたたかみを演出するとよいでしょう。また、屋内や日陰など光量が少ない場合も、F値を小さくすることで光量を増やすことができます。

一方、背景も含めてダイナミックに子どもを収めたい場合はF値をやや大きめに設定(F値を絞る)しましょう。子どもが動き回る場合も、F値を大きめにすることでピントを合わせやすくなります。

関連記事:F値(絞り値)とは?設定例やシャッタースピード、ISO感度との関係まで徹底解説

②シャッタースピード

シャッタースピードとは、カメラのシャッターが開いている時間を表す数値です。1/100秒、1/1000秒などで表され、分母が大きいほど速いシャッタースピードとなります。

子どもはじっと動きを止めてくれないことも多いので、シャッタースピードをある程度速くすることによって確実に一瞬を捉えることができます。ただ、速いシャッタースピードは被写体ブレや手ブレを抑えやすい反面、光量が不足して暗い写真になってしまう場合があります。

焦点距離にもよりますが、一般的に1/100~1/200秒程度より速いシャッタースピードであればブレにくいと言われているため、まずはそこからスタートして、ブレが大きければシャッタースピードを上げていくとよいでしょう。また、新生児や寝顔など、静止している被写体を撮るのであれば1/50秒程度以下のシャッタースピードでも十分な場合が多いでしょう。

③ISO感度

デジタル一眼カメラでは、レンズから入ってきた光をイメージセンサーで電気信号に変換して写真を作り出します。この電気信号をどれだけ増幅させるのかを決めるのがISO感度です。

ISO感度が高いほど暗い環境でも露出を明るめに確保できますが、ノイズ(ザラつき)も大きくなるため画質の劣化を招きます。そのため、可能な限り明るい環境で撮影してISO感度を低くできると高画質な写真を撮りやすくなります。

一方、屋内や曇天などの光量が少ない環境で動き回る子どもを撮影する場合など、F値を小さくかつシャッタースピードを速くしなければならない場面もあります。そのようなシーンではISO感度を上げて露出を確保するようにしましょう。

露出モード

カメラ本体には露出を設定するモードとして、プログラムオート、絞り優先モード、シャッタースピード優先モード、マニュアルモードなどが用意されています。このうち、イメージ通りの写真を撮るには、絞り優先モードやシャッタースピード優先モードを活用するのがおすすめです。

絞り優先モードでは、F値を設定することで適正露出になるようカメラ側でシャッタースピードが自動調整されます。そのため、ボケ感を決めて撮影したい場合などに便利な設定となります。

シャッタースピード優先モードでは、シャッタースピードを設定することでカメラ側が適正露出になるようF値を自動調整します。そのため、動きのある被写体の一瞬を捉えて撮影したい場合に便利な設定となります。

たとえば、じっとしている子どものポートレートを撮りたいときは絞り優先モードを、ブランコなどの動き回る様子やスポーツの写真を撮りたいときはシャッタースピード優先モードを使ってみるとよいでしょう。そして、慣れてきたらマニュアルモードで様々な設定にチャレンジするのがおすすめです。

【2】目線の高さ (ポジション、アングル) を工夫する

赤ちゃんや幼児を撮影する際は基本的に姿勢を低く(ローポジション)して、なるべく子どもと同じ目線で撮影してみましょう。立ったまま(ハイポジション)で撮影すると、どうしても子どもの表情を捉えにくかったり、こぢんまりとした写真になってしまいがちです。カメラのポジションを子どもの目線に合わせることで、表情をしっかり捉え、生き生きとした写真を撮ることができます。

関連記事:【初心者の方必見】上手な写真を撮るための構図・アングルの基本を分かりやすく解説!

逆にハイポジションの場合、道路やおもちゃ、落ち葉など背景を入れつつ構図を工夫することで、奥行き感を演出することもできます。いろいろなポジションで撮影してみて、お気に入りの表現を探求してみましょう。

【3】前ボケなどの構図を工夫する

写真全体のバランスやメリハリを調えるために、構図を意識してみましょう。まず基本となるのが三分割構図で、画面を縦横それぞれ3分割した交点に子どもの顔や目を配置すると、バランスの取れた安定感のある写真になります。また、ブランコや滑り台などの遊具を対称的に配置する対称構図なども、バランスの良い印象になるでしょう。

また、奥行き感のある立体的な写真を撮るには、前景・中景・後景を意識することが大切です。たとえば、前景に公園の草花や遊具の一部、中景に遊んでいる子ども、後景に木々や空を配置することで、写真に深みが生まれます。特に前ボケを活用すると、主役の子どもが自然に引き立ちます。一例として花畑での撮影なら、手前の花をあえてぼかして額縁のように使うと、ふんわりとした優しい雰囲気の写真になるでしょう。

関連記事:【背景ボケのつくり方】ボケを活かして美しい写真を撮る方法

【4】瞳AF(オートフォーカス)を活用する

一眼カメラの機種によっては、瞳AF機能を搭載しているものもあります。瞳AFは被写体の瞳を自動で検出してピントを合わせてくれる機能です。この機能を利用することで、子どもが多少動いている場合や、F値が小さい大口径レンズを使用していてピントが合わせにくい場合でも、表情がボケることなく撮影しやすくなります。

【5】とにかくたくさんシャッターを切ってみる

子どもの撮影をする場合は、子どもがじっとできずに動き回ってしまうことやコロコロと表情が変わることも多く、思い通りに撮影できないことが当たり前になります。そのため、辛抱強く繰り返しシャッターを切って、その中からベストな1枚を選ぶのが確実でしょう。また、連写機能を活用するのもおすすめです。

【6】光の向きを変えてみる

光の向きを工夫して撮影するのも上手な写真を撮るためのポイントの1つです。光の向きは、正面から光が当たる「順光」、背面から光が当たる「逆光」、横から光が当たる「サイド光」の3つがあります。

順光は、表情が明るくクリアに写りやすいというメリットがあります。一方、眩しくて目をつぶってしまう可能性があるため、光が強すぎて眩しそうであれば、木陰なども利用して撮影してみましょう。

逆光は柔らかな光が子どもを包み込むような印象になるため、エモーショナルな雰囲気や愛らしさをプラスしたい場合に適しています。ただ、表情が影になりがちなので、露出補正を0.5〜1程度プラスして顔が写るように調整したり、夕暮れ時など日差しが弱いタイミングで撮影してみましょう。

サイド光は横から光が差し込むため、表情のメリハリや陰影がくっきりしやすいと言われます。そのため、表情から伝わる情感をドラマチックに表現したり、キリッとした表情やカッコいい雰囲気を演出するのに役立つでしょう。

関連記事:逆光とは?その特徴と逆光を活かした撮影方法

【7】ホワイトバランスを調整する

ホワイトバランスは、写真全体の色味を整えます。基本的にはオートホワイトバランスで問題ありませんが、撮影シーンや表現したい雰囲気に応じて調整すると、より好みの写真に近づけられるでしょう。

夕方の撮影では、ホワイトバランスを「曇天」や「日陰」モードにしたり、色温度を高めに設定することで、暖色系の色調になり、ノスタルジックで温かみのある雰囲気を演出できます。逆に曇りの日は写真が青みがかって暗い印象になりがちなので、色温度を上げて青みを抑えると、子どもの肌色を明るく健康的な印象に仕上げられるでしょう。室内撮影では照明の種類に合わせて「電球」や「蛍光灯」モードを選ぶと、自然な色合いで撮影できるでしょう。

関連記事:ホワイトバランスとは?基礎知識からクリエイティブな活用例までご紹介

【8】自然な雰囲気をつくるコツ

子どもの自然な表情を撮影するには、カメラを意識させないことがポイントです。おもちゃで夢中になって遊んでいる時や、絵本を読んでいる時など、何かに集中している瞬間を狙うと良いでしょう。「写真撮るよ」と声をかけるのではなく、普段通りの生活の中でさりげなくカメラを構えることが大切です。

また、撮影者自身が子どもの遊びに参加しながら撮影するのも効果的です。一緒にブロックで遊んだり、お絵かきをしたりしながら撮影すれば、リラックスした自然な笑顔を引き出せます。会話をしながら連写モードで撮影すると、表情の変化を逃さず捉えられ、その子らしい一瞬を写真に収めることができるでしょう。

【9】レンズの特徴を活かして本格的に撮影

交換レンズを使って様々な画角で撮影ができることは一眼カメラの醍醐味の一つです。一眼カメラ初心者の方は、キットレンズなどの標準ズームレンズを使って撮影することも多いと思いますが、広角レンズや望遠レンズでの撮影チャレンジをおすすめします。

広角レンズを使ってダイナミックに

一般的に広角レンズは、焦点距離が約35mm以下のレンズを指します。また、被写界深度(ピントが合う範囲)が深いため、背景のディテールまで写せる点がポイントです。さらに、距離感が強調されるため、遠くのものがより遠く、小さく見える効果が得られます。

そのため、たとえばお出かけ先で広大な自然の中で子どもを撮影するのに適しています。一面の花畑や海辺などを背景に撮影すると、ダイナミックな写真に仕上がります。また、近寄って撮影してもピントを合わせやすいので、子どもに寄った状態で、低い位置からカメラを上に向けて(ローアングル・ハイポジション)撮影するなど、迫力のある表現も可能です。

関連記事:広角レンズとは?特徴と種類や選び方について解説

望遠レンズは運動会などでも活躍

一般的に望遠レンズは、焦点距離が約80mm以上のレンズを指します。遠くの被写体を大きく写せる点が特徴です。また、被写界深度が浅いためボケが大きく見えるほか、距離感が圧縮されるため遠くのものが近くにあるように見えます(圧縮効果)。

そのため、運動会や発表会など、子どもに近づけないような場面でも、望遠レンズであれば遠くから子どもの表情を大きく写すことができます。また、圧縮効果を利用してボケの大きい背景を作ることで、印象的なポートレートを撮影することも可能です。なお、望遠レンズを使用する際は手ブレが発生しやすいため、手ブレ補正機構や三脚も活用しましょう。

関連記事:望遠レンズとは?使い方やレンズ選びのポイントもご紹介

シーン別の撮り方をご紹介

ここからは屋外や室内、スポーツなど動きのあるシーンでの撮影など、シーン別の写真の撮り方について解説します。

屋外での撮影

屋外で子どもを撮影する際は、速いシャッタースピードで撮影してみましょう。また、背景ボケを活かしたポートレートを撮る場合は、F値を小さくして撮影します。

さらに、表現したいニュアンスに合わせて太陽の位置を考慮することも大切です。前述のとおり、はじめは順光で表情をしっかり捉えるように撮影してみるのがおすすめです。慣れてきたら、逆光や半逆光でニュアンスの異なる撮影にチャレンジしてみましょう。

構図を変えることで、写真の印象は大きく変わります。背景に遊具やお花、草木などを含めた構図にすることで、メリハリのある写真が撮れます。

関連記事:【一眼カメラの基礎知識】露出や構図など撮り方のポイントを解説

室内での撮影

室内での撮影時にはなるべく多くの光を取り込むために、太陽の光が入りやすい場所や白い背景がある場所を撮影ポイントとして選ぶことがおすすめです。また、レンズの絞りをなるべく開くことで光量を多くレンズへ取り込むことができます。そうした調整が難しい場合は、ISO感度を上げて対応していきます。

また、最短撮影距離が短いレンズを使用すれば、テーブルの向かい側に座る子どもを撮影するなど、動き回れない室内でも被写体に十分近づいて写真を撮ることが可能です。

運動会やスポーツ

運動会など子どもとの距離が遠く、近くに寄って撮影できない場合は望遠レンズを活用するとよいでしょう。動きのあるシーンを撮影する場合はシャッタースピードを速くして、被写体ブレを防ぎましょう。連写機能を活用して撮り逃しを避けるのも手です。

体育館やホールなどの屋内で開催されるスポーツや発表会なども、子どもから距離がある場合が多いため、望遠レンズを使うのがおすすめです。光量が少ない場所での撮影はできるだけF値を小さくするほか、シャッタースピードを遅くする、ISO感度を高くするなどして露出を確保しましょう。

関連記事:【運動会写真の撮り方】子どもを上手に撮影するコツやおすすめレンズをご紹介

親子の写真

親子で一緒に撮影するには、セルフタイマーや三脚を活用すれば、親子で手をつないだり、肩を寄せ合ったりする自然な集合写真が撮影できます。リモコンシャッターを使用すると、より自由なポーズで撮影できるでしょう。

撮影のコツは、親の視線を子どもに向けることです。カメラ目線だけでなく、親が子どもを見つめる横顔を撮影すると、愛情あふれる自然な親子の関係性が表現できます。また、親子で同じポーズをとったり、同じ表情をしたりする写真も、見返した時に微笑ましい思い出になります。夕暮れ時に逆光を利用して親子のシルエットを撮影すれば、エモーショナルで印象的な一枚に仕上がるでしょう。

入学式や卒業式

入学式や卒業式は、式典中の撮影が制限されることも多いため、式の前後の時間を有効に活用しましょう。特に登校前の自宅での撮影では、新しい制服に袖を通したばかりの初々しい表情や、少し緊張した面持ちなど、その時にしか撮れないリアルな表情を記録できます。

撮影場所は、桜が咲いていれば桜の下で、校門や校舎を背景に入れるなど、その時期ならではの季節感と記念日らしさを演出しましょう。制服や晴れ着の全身ショットと、表情がよく分かるアップの両方を撮影しておくと、貴重な成長の記録となるでしょう。また、お友達との集合写真や、ランドセルや通学カバンなどの小物も一緒に撮影しておくと、より思い出深い写真になるでしょう。

子どもの撮影に適したレンズの選び方

一眼カメラ用のレンズにはさまざまな種類があります。ここからは子どもの撮影をすることを中心に、適したレンズの選び方について解説します。

持ち運びやすさ

子どもに合わせて一緒に動き回ったり、さまざまな角度から撮影したりしやすいように、レンズは軽くてコンパクトなものを選ぶのがよいです。子どもと一緒に出掛ける場合はどうしても荷物が多くなりやすいため、収納がしやすい大きさ、体の負担にならない重さをチェックしておきましょう。

開放F値

開放F値が小さいレンズは光量を多く取り込めるため、暗い環境でも多くの光を取り込みやすくなります。シャッタースピードを速くしても明るさを確保しやすいことで、被写体ブレや手ブレを防ぐことにも繋がります。また、ボケ感を大きく演出することも可能なため、”一眼カメラらしい”写真を取りたい場合は開放F値が小さいレンズを選ぶことがおすすめです。

オートフォーカス(AF)や手ブレ補正機構

AF機能はストレスなく、正確にピントが合うかを確認しておきましょう。また動きのある被写体に対しての追従性能や、瞳AFを搭載している一眼カメラの場合は、レンズが瞳AFに対応しているかも確認することが重要です。また、発表会など静かな場所での撮影に使用する場合はAF駆動の静粛性も考慮に入れる必要があるでしょう。

その他、レンズに手ブレ補正機構が備わっているかもチェックしておきたいポイント。子どもとの撮影は動き回りながら撮ることも多いため、特に望遠レンズは手ブレ補正機構が備わっていればより安心して撮影することができます。

タムロンのAF技術を詳しく見る →

タムロンの手ブレ補正技術を詳しく見る →

最短撮影距離

最短撮影距離はピントを合わせられる最も短い距離のことで、被写体からセンサーまでの距離で表されます。そのため、最短撮影距離よりも被写体に近づいてしまうとピントが合わなくなります。

最短撮影距離が短いことのメリットは、より子どもに近い距離で撮影できる点です。そのため、手をつないだまま撮影することも可能で、小さい子どもを撮る際も安心です

防滴構造

耐久性の高いレンズを使用することで、より安心して撮影に集中することができます。タムロンの簡易防滴構造は各所に防滴用のシーリングを配することで、外部から侵入する水滴を防いでいます。また、子どもの撮影時には、子どもがレンズに興味を持って直接レンズに触れてくることもありますが、タムロンレンズのように前面に防汚コート(汚れ防止コーティング)が施されていれば、簡単に汚れをふき取ることができます。

子どもの撮影におすすめのレンズ

ここではタムロンのレンズの中でも、特に子どもの撮影におすすめのレンズをご紹介します。軽量・コンパクトなサイズ感で高倍率ズームレンズは汎用性が高いです。また、最短撮影距離が短いレンズも多くラインアップされています。

-

-

25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 a075(Model A075)

25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Model A075)は、発売以来高い評価を得てきた28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)の後継機種「G2」として登場しました。広角端を28mmから25mmへ拡大し、望遠端は200mmを維持。コンパクトなサイズを保ちながら、性能にも妥協せず、作品づくりを支える次世代の高倍率ズームレンズです。

-

-

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD a071(Model )

これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを注ぎ込み、28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)は誕生しました。高倍率ズームとしては世界初となるF2.8スタートの明るさを確保。広角端28mmから望遠端200mmにいたるズーム全域においても高い描写性能を実現します。

-

-

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD b061(Model )

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)はズーム比16.6倍を実現し、AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。特殊硝材をバランスよく配置したことで、画面の中心から周辺まで高い描写性能を維持し、クラストップレベルの高画質を実現しています。優れた近接撮影能力と手ブレ補正機構VCも搭載。広角から超望遠まで高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

-

-

16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 a064(Model A064)

市場で好評を得た17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)が進化し、第2世代「G2」モデル。ズーム倍率を拡大しながらも、軽量・コンパクトな設計を維持し、高画質を実現しました。さらに、AF性能を向上させるとともに、最新のレンズデザインにアップデートし、操作性を高めています。また、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てられるTAMRON Lens Utility™にも対応。初代の機動力と実用性を継承しながら、広角撮影の可能性をさらに拡げた16-30mm F2.8 G2。超広角ならではの表現を存分にお楽しみいただける一本です。

-

-

17-50mm F/4 Di III VXD a068(Model )

17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)は、静止画や動画撮影で使用用途の高い焦点距離をカバーした、超広角域17mmから標準域50mmまでをF4通しでカバーする広角ズームレンズです。ズーム全域で高い描写力を達成しており、画面周辺までクリアに描きます。AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive)を採用し、高速・高精度なAFを実現。また、インナーズーム機構の採用により、ズーム時に長さが変化しないため、静止画撮影だけでなく、ジンバルなどに搭載してもバランスがとりやすく、動画撮影にも最適です。さらに、広角端で最短撮影距離0.19m、望遠端で0.3mと近接撮影能力が高く、被写体に思いきり寄れるため、様々な撮影シーンで個性豊かな一枚を撮影することができます。機動力・利便性に長けたこの1本を持ち歩けば、静止画・動画問わず、ダイナミックな風景からスナップ撮影まで、レンズ交換をせずにバリエーション豊かな撮影が可能です。

-

-

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

-

-

20-40mm F/2.8 Di III VXD a062(Model )

20-40mm F/2.8 Di III VXD (Model A062)は、携帯性を徹底的に追求した、新たな大口径標準ズームレンズです。超広角20mmからはじまり、標準域の40mmまでをカバーしながら、クラス最小・最軽量のサイズ感。ズーム全域で美しい写りも実現しており、静止画撮影だけでなく、Vlogなどの動画撮影にも活躍します。静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを採用し、高速・高精度なAFを実現。静止画・動画問わず気軽に持ち出し撮影を楽しむことができる、今までにない新しい大口径標準ズームレンズです。

-

-

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 a063(Model )

28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)は、高い評価を受けた28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)から、第2世代「G2」として、さらなる進化を遂げた大口径標準ズームです。高画質・高解像を実現し、AFの高速化と高精度化を達成しました。広角端での最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率1:2.7を実現。新デザインの採用により操作性や質感も向上しました。さらに、独自開発した専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズが可能になりました。

-

-

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。

-

-

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD a058(Model )

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、広角端で開放 F2を達成し、準広角35mmから望遠150mmまで、ポートレート撮影で使用頻度の高い画角を1本でカバーします。大幅な大口径化と高画質を実現、リニアモーターフォーカス機構VXDにより高速・高精度AFを達成しています。新デザインの採用により、操作性や質感も向上しました。独自開発の専用ソフトウェアにより、レンズのカスタマイズも可能になりました。

-

-

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 a065(Model )

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、市場でご好評をいただいている大口径望遠ズーム「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」(以下Model A056)からさらなる進化を遂げ、第2世代「G2」モデルとして誕生しました。本機種では、タムロン独自の手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)を新たに搭載。クラス最小・最軽量*の機動力を維持しながら、より安定した撮影が可能です。また、初代Model A056から光学設計を一新し、ズーム全域で妥協のない高画質な写りを実現。広角端の最短撮影距離も初代の0.85mから0.3mへ短縮することに成功しており、非常に短い最短撮影距離による、本レンズならではのユニークな写真表現が楽しめます。

-

-

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD a047(Model )

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。幅広い望遠域をカバーしながらも、軽量・コンパクトサイズを実現。特殊硝材の採用により、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高画像と美しいボケ味が楽しめます。また、AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の他、ポートレートやスナップなど、手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。

超望遠ズームレンズ

-

-

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD a067(Model )

50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)は、広角端50mm始まりでズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応の超望遠ズームレンズです。50-400mm全域で妥協のない高画質を実現するレンズでありながら、100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズを達成。リニアモーターフォーカス機構VXD、手ブレ補正機構VCを搭載し、スポーツや野鳥などの撮影で、被写体の動きに素早くピントを合わせられます。近接撮影能力にも優れ、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。Model A067は、圧倒的な高画質と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズです。

-

-

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD a057(Model )

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。