2024.04.15

APS-Cサイズとは?フルサイズとの違いやメリットを解説

APS-Cサイズとは?フルサイズとの違いやメリットを解説

APS-Cサイズとは?

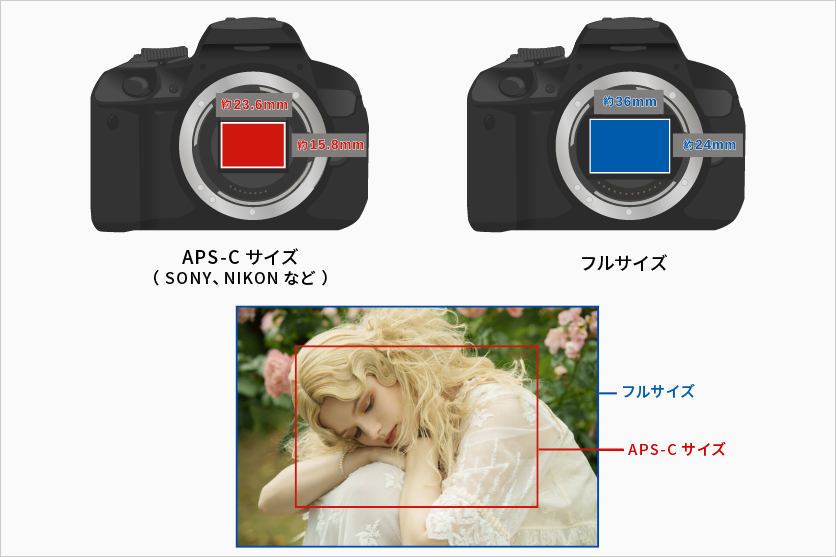

APS-Cサイズとは、デジタル一眼カメラのイメージセンサーサイズ規格の一つです。フィルムカメラの中でもAPS-C (Advanced Photo System type-C)フィルムフォーマットと同様のセンサーサイズ(約24mm×16mm)を持つことから、APS-Cサイズと呼ばれています。ただし、厳密にサイズ規格が決まっているわけではないため、カメラメーカーによってセンサーサイズが若干異なります。たとえば、ニコン(DXフォーマット)とソニーは約23.6mm×15.8mm、キヤノンは約22.3mm×14.9mmとなっています。

APS-Cサイズとフルサイズの違い

デジタル一眼カメラのセンサーサイズにはいくつかの種類がありますが、一般的にはAPS-Cサイズまたはフルサイズが主流となっています。APS-Cサイズとフルサイズでは、センサーサイズ、画角、ボケ具合、ダイナミックレンジ、高感度撮影、大きさなどの点で違いがあり、それらが特徴にも繋がります。

同じ被写体を同じ画角で撮影した場合、フルサイズのカメラの方がAPS-Cサイズと比べてボケ具合が大きく見えます。これは、フルサイズよりもAPS-Cサイズのセンサーサイズが小さいため、被写界深度が深くなることが原因です。

被写界深度とは、写真においてピントが合って見える範囲のことを指します。APS-Cサイズのセンサーではフルサイズと比べてピントが合う範囲が広くなるため、背景のボケ量が小さく見えます。

④ダイナミックレンジ(明暗やグラデーションの滑らかさ)

センサーが認識できる明暗の幅をダイナミックレンジと呼びます。ダイナミックレンジが広いと白飛びや黒つぶれが起きにくくなり、より美しく滑らかに一枚の写真の中で明暗差やグラデーション(階調)を表現できます。一般的に、センサーサイズが大きいほどダイナミックレンジも広くなります。

そのため、フルサイズの方がAPS-Cサイズと比べて、よりきれいな階調表現が得られる傾向があります。これは、センサーサイズが大きいほど、センサー内の一つ一つのピクセル(画素)が受け取る光の量が増えるためです。

関連記事:ダイナミックレンジとは?用語の解説と活用例をご紹介

⑤暗所での高感度撮影

暗い環境で撮影する際、ISO感度を上げることで露出を確保しますが、ISO感度を上げすぎるとノイズが目立ってしまう場合があります。ここで前述の通り、フルサイズはAPS-Cサイズと比べてセンサーサイズが大きいため、より多くの光を受け取ることができます。

その結果、同じISO感度で撮影した場合でも、フルサイズの方がノイズを抑えた撮影が可能です。こうした理由から、暗所での高感度撮影においては、フルサイズの方が高画質な写真を撮りやすいといわれます。

関連記事: ISO感度とは?露出との関係や設定例をご紹介

⑥大きさ・重さ

APS-Cサイズのカメラは、フルサイズと比べてセンサーサイズが小さいため、ボディもレンズもコンパクトで軽量な製品が多くあります。これは、撮影に向かう際の持ち運びやすさや撮影中の取り回しの良さに繋がります。特に、旅行や野外での撮影を頻繁に行う方で荷物をコンパクトに収めたい方にとっては、APS-Cサイズのカメラが便利でしょう。

ただし、最近では技術の進歩により、フルサイズのカメラでもコンパクトな製品が登場しています。そのため、一概に「フルサイズカメラ = 大きい」とはいえない点に注意しましょう。

APS-Cサイズカメラのメリット

APS-Cサイズのカメラには、フルサイズとは異なる独自のメリットがいくつかあります。ここでは、代表的な利点をご紹介します。

被写体を拡大して写せる

前述の通り、APS-Cサイズのカメラはフルサイズと比べて画角が狭くなり、被写体が大きく拡大されて見えます(同じ焦点距離のレンズで同じ位置から撮影した場合)。そのため、主題となる被写体を大きく撮影しやすいという点がAPS-Cサイズのメリットです。この望遠レンズのような特徴を活かし、プロの写真家の中にもあえてAPS-Cサイズのカメラを選ぶ方もいます。

コンパクトで取り回しが良い

APS-Cサイズのカメラはフルサイズと比べて、軽量・コンパクトな製品が多く販売されています。このため、長時間の持ち歩きや登山、旅行などでフットワークを軽くしたい場合には、APS-Cサイズのカメラが使いやすいでしょう。

また、レンズもAPS-Cサイズ用のものはフルサイズ用と比べてコンパクトになる傾向があるため、カメラとレンズのセットアップ全体としても携帯性に優れています。

初心者の方も始めやすい

APS-Cサイズのカメラは、フルサイズと比較して価格がリーズナブルな傾向にあります。そのため、一眼カメラが初めてという方にとっては、手軽に始めやすいという利点があります。また、前述の通り、APS-Cサイズのカメラはコンパクトで扱いやすいため、気軽に持ち出しやすいです。

初心者の方が上達するためには、とにかく撮影する経験を積み重ねることが重要なため、こうした手軽さは強みになります。

APS-Cサイズカメラの注意点と対処法

APS-Cサイズのカメラには多くのメリットがありますが、撮影シーンによっては考慮すべきポイントもあります。ここでは、いくつかの注意点とその対処法をご紹介します。

高感度撮影時のノイズ

センサーサイズが小さいため、フルサイズと比較するとISO3200やISO6400などの高感度撮影でノイズが目立ちやすい場合があります。夜景や室内スポーツの撮影など、光量不足の環境ではISO感度を上げすぎないように注意が必要です。

対処法としては、できるだけ開放F値が小さい(明るい)レンズを選んだり、シャッタースピードを遅くして三脚を使用したり、露出設定を工夫することで、ノイズを抑えながら適切な明るさの写真を撮影できます。

ボケの表現

同じ条件で撮影した場合、APS-Cサイズのカメラではフルサイズのカメラと比べてボケ量が少なめに見えることがあります。これは、センサーの大きさの違いによるものです。

より大きなボケ量を得るには、望遠側の焦点距離を利用するか、開放F値が小さいレンズを選ぶとよいでしょう。また、撮影する際には、被写体に近づき背景を離すことで、APS-Cサイズのカメラでもボケ感のある印象的な写真を撮りやすくなります。

関連記事:【背景ボケのつくり方】ボケを活かして美しい写真を撮る方法

広角撮影での画角

APS-Cサイズのカメラではセンサーサイズがフルサイズより小さいため、超広角域の撮影には専用のレンズが必要となります。例えば、フルサイズのカメラで16mmの超広角レンズを使った場合、同じ画角を得るには、APS-Cサイズのカメラでは約10mmから11mm程度のレンズが必要になります。

もちろん、APS-Cサイズのカメラでも十分魅力的な風景写真を撮影できますが、より広大かつダイナミックに、精細に捉えたい場合は、フルサイズが適している場合があります。

関連記事:広角レンズとは?特徴と種類、選び方について解説

APS-Cサイズとフルサイズはどちらが"良い"カメラ?

APS-Cサイズのカメラとフルサイズのカメラの違いは、決して単純な優劣ではありません。「良いカメラ」の定義は、撮影したいものや利用シーン、予算によっても大きく変わってきます。実は、プロカメラマンの中にもAPS-Cサイズを選ぶ方が多くいらっしゃいます。その理由は、機動力の高さや望遠効果、コストパフォーマンスなど、APS-Cならではのメリットを活かせるからです。

大切なのは、自分の撮りたいものや、優先したいことをバランスよく考慮したカメラ選びです。高画質を最優先するならフルサイズ、機動力や予算を重視するならAPS-Cサイズ、というように、それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。

特に初心者の方は、フルサイズのカメラよりもAPS-Cサイズのカメラの方が気軽に始めやすいことも多いでしょう。まずはAPS-Cサイズのカメラで写真撮影の楽しさを体験し、必要に応じてステップアップしていく、というのも良い選択肢です。

APS-Cサイズで撮影したいシーン

APS-Cサイズのカメラはフルサイズと比べると画質の面で劣るのではないかとイメージされている方も多いかもしれませんが、APS-Cサイズカメラで撮影された写真でも注意深く細部を観察しなければ違いが分からないほど、十分に高画質な写真を撮影できます。特に、望遠で撮影したい場合は、APS-Cサイズのカメラが有利であることも多いです。ここでは、APS-Cサイズのカメラで十分に撮影を楽しめるシーンについて具体的にご紹介します。

ポートレート、スナップ

APS-Cサイズのカメラは、望遠効果により中心となる人物や被写体を大きく捉えることができます。また、画角が狭い分、背景情報を抑えて主題を強調した写真を撮影しやすいという特徴もあります。そのため、ポートレートやスナップ写真の撮影には、APS-Cサイズのカメラが活躍する場面も多いです。

街中での撮影や、家族・友人の記念写真などを撮る際に、APS-Cサイズのカメラを活用してみてください。

関連記事:ポートレートとは?上手に撮影するコツやレンズ選びのポイントを解説

運動会、スポーツ

運動会や野球、サッカーなどスポーツの撮影では、遠くにいる子どもを大きく写す必要があります。そのため、被写体が拡大されて見えるという、APS-Cサイズの特徴が活きてきます。離れた観客席からでも、子どもを画角いっぱいに捉えた迫力のある写真を撮影できるでしょう。

また、APS-Cサイズのカメラ自体がコンパクトなため、長時間の撮影でも疲れにくいというメリットがあります。その他のスポーツ撮影においても、選手の動きを大きく捉えることができ、臨場感のある写真を撮影できます。

関連記事:【運動会写真の撮り方】子どもを上手に撮影するコツやおすすめレンズをご紹介

風景

APS-Cサイズのカメラはフルサイズと比べるとボケ量が少なくなりますが、撮影時の構図を工夫することで十分なボケを活かした作品を作り出すことができます。または、ボケの少なさをメリットとして活かせば、比較的小さいF値でも風景全体にピントを合わせ、明るく美しい写真を撮影しやすいです。その他にも、画角が狭い分、風景の中でも特に印象的な一部分を切り取って撮影するのにも適しています。

広大な風景の中から、特徴的な構図を見つけ出し、APS-Cサイズのカメラで撮影してみましょう。

関連記事:【風景写真の撮り方】構図を活かしてダイナミックに!バランスよく撮るコツを解説

月や星空

月や星空の撮影では暗闇での高感度撮影が必要となるため、フルサイズのカメラが必須だと思われがちですが、APS-Cサイズのカメラでも十分に高画質な撮影に対応できます。逆に、画角が狭まることを利用して、月や星座などを主題として強調した写真を撮影することも可能です。

自分なりの構図を見つけて、印象的な写真を撮影しましょう。星空撮影における原則的な部分は変わりません。マニュアルで露出を調節する、三脚を使用するなど、ポイントを抑えて撮影しましょう。

関連記事:【星空(星景)の撮り方】一眼カメラの設定やレンズ選びのポイントをご紹介

野鳥

野鳥は望遠撮影が必要となるため、APS-Cサイズのカメラが活躍するシーンの一つです。野鳥撮影では、一般に約300mm (35mm判換算)以上の超望遠レンズが求められます。たとえば、タムロン150-500mm F5-6.7 (Model A057)は、APS-Cサイズのカメラで使用した場合、225-750mm相当(35mm判換算)の焦点距離が得られます。これにより、野鳥に警戒されずに撮影することができるでしょう。

また、APS-Cサイズのカメラは、フルサイズと比べて機動力に優れているため、野鳥の動きに合わせて素早く撮影することもできます。

関連記事:野鳥撮影にチャレンジ!撮り方のポイントやレンズ選びのコツをご紹介

APS-Cサイズ用レンズの選び方

APS-Cサイズのカメラを購入した後は、適切なレンズを選ぶことが重要です。ここでは、APS-Cサイズ用レンズの選び方について、いくつかの重要なポイントを解説します。

レンズが対応しているセンサーサイズ

一眼カメラ用レンズの中には、フルサイズ用レンズとAPS-Cサイズ用レンズが存在します。フルサイズ用レンズをAPS-Cサイズのカメラ本体に装着することは可能ですが、画角が切り取られてしまいます。一方、APS-Cサイズ用レンズをフルサイズのカメラ本体に装着すると、レンズの周辺部で暗くなる現象(ケラレ)が起こります(一部のカメラではカメラ本体の設定によって補正することも可能です)。

そのため、今からカメラを始めようとする初心者の方がAPS-Cサイズのカメラを使用する際には、APS-C用のレンズを装着することをおすすめします。

関連記事:レンズの種類と選び方の基礎知識 - 初心者の方におすすめのレンズもご紹介!

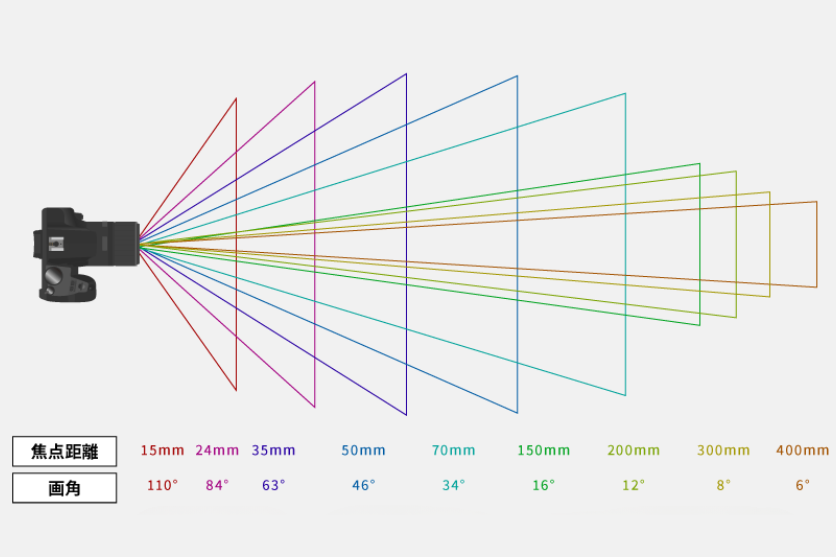

焦点距離と「35mm判換算」

前述の通り、APS-Cサイズ用レンズとフルサイズ用レンズは、同じ焦点距離でも画角が異なります。そのため、APS-Cサイズ用レンズの焦点距離を、フルサイズ用レンズ相当に換算することで画角を確認します(「35mm判換算」といいます)。

大まかな目安として、APS-Cサイズ用レンズの焦点距離を約1.5〜1.6倍*すると、フルサイズ用レンズに相当する焦点距離となります。以下の表は、APS-Cサイズ用レンズの焦点距離と、35mm判換算の焦点距離の代表的な関係を示したものです(カッコ内は35mm判換算)。レンズ選びの際は参考にしてみてください。

*35mm判換算の倍率はカメラメーカーによって異なります。以下の表には例として1.55倍で表示しています。

開放F値

F値(絞り値)はレンズを通してカメラのセンサーに入り込む光の量を表す指標で、数値が小さいほどレンズの絞りが開かれた状態(明るい状態)になります。絞りを最も開いた状態のF値を開放F値と呼びます。

そのため、開放F値が小さいほど、暗所での撮影や、背景をぼかした写真が撮りやすいレンズとなります。暗い環境や高速な動きを撮影する際には、この明るさが大きなアドバンテージとなります。

最短撮影距離

最短撮影距離は、被写体に対してピントを合わせることができる最短の距離を表します。被写体からカメラ本体のセンサーまでの距離で測定され、最短撮影距離より被写体に近付くとピントが合わなくなります。最短撮影距離が短いレンズは、被写体にグッと近寄って撮影できるため、草花や昆虫、小物、アクセサリーなどのディテールを捉えた、印象的な写真に挑戦できます。表現の幅を広げるためにも最短撮影距離の短いレンズを選ぶことはおすすめです。

ズーム比

ズームレンズにおいて、広角端の焦点距離に対する望遠端の焦点距離の比率をズーム比と呼びます。たとえば、タムロン18-300mm F3.5-6.3 (Model B061)の場合、ズーム比は300÷18 = 16.6倍となります。ズーム比が大きいほど、1本のレンズで幅広い画角に対応できるため、様々なシーンで活躍します。

そのため、汎用性の高いレンズを求める場合は、ズーム比の大きいレンズを検討してみましょう。

オートフォーカス(AF)

レンズを選ぶ際は、AF (オートフォーカス)の性能も重要なポイントです。ストレスなくピントが合い、かつ動く被写体にも素早く追従してくれるかを確認しましょう。

特にスポーツや子ども、動物の撮影をする場合は、被写体の動きが活発になるためAFの速度と精度が重要になります。また、動画撮影にも利用する場合はAFの静音性も確認しておくことをおすすめします。

関連記事:オートフォーカス(AF)とは?代表的な種類や使い方を詳しく解説

手ブレ補正機構

APS-Cサイズのカメラは望遠撮影でも活躍することが多いですが、望遠レンズは手ブレが発生しやすい点に注意が必要です。レンズ内手ブレ補正機構が備わったレンズであれば、手ブレの発生を効果的に抑制してくれます。特に、屋外での撮影や、三脚を使用できない状況では、手ブレ補正機構が大きな効果を発揮します。

タムロンのAPS-Cサイズ対応レンズ

タムロンのAPS-Cサイズ用レンズは、広角から望遠まで様々な焦点距離をカバーしており、軽量コンパクトで高画質な点が特徴です。初めての1本にも、2本目にもおすすめです。ぜひ、自分のスタイルに合ったレンズを探してみてください。

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD b060(Model )

11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (Model B060)は、大口径F2.8でありながら小型軽量と高い描写力を実現。コンパクトなAPS-Cサイズミラーレスカメラボディとのバランスもよく、普段使いとして最適です。広角端11mmでは最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:4と驚異的な近接撮影能力を実現し、パースペクティブの効いたデフォルメ効果を活かしたワイドマクロ撮影が可能。また、AF駆動には静粛性に優れたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載しており、静止画だけでなく動画撮影にも適しています。加えて、屋外での撮影を考慮した簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、超広角大口径F2.8の高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD b070(Model )

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼用の大口径標準ズームレンズです。普段使いに最適な17-70mm (35mm判換算:25.5-105mm相当)、ズーム比4.1倍を実現。画面全域において高い解像性能を維持します。また、手ブレ補正機構VCの搭載や、静かで滑らかなAF、フォーカスブリージングを抑えて快適な動画撮影をサポートします。大口径F2.8の高画質を静止画と動画、双方の撮影で手軽に楽しめる実用性の高いレンズです。

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD b061(Model )

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061)はズーム比16.6倍を実現し、AF駆動には静粛性・俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。特殊硝材をバランスよく配置したことで、画面の中心から周辺まで高い描写性能を維持し、クラストップレベルの高画質を実現しています。優れた近接撮影能力と手ブレ補正機構VCも搭載。広角から超望遠まで高画質を手軽にお楽しみいただくことができる、実用性の高いレンズです。

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD X a057x(Model )

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)は、望遠側の焦点距離500mmを確保しながら、手持ち撮影も可能な小型化を実現。高画質な描写性能はそのままに、超望遠500mmの世界を手軽にお楽しみいただけます。追従性に優れた高速・高精度AFと、手ブレ補正機構VCの搭載により、超望遠域での手持ち撮影をサポートします。